演唱会检票口前, 既有鬓角微霜、眼神炽热如少年的70后,也有穿着潮牌、手机随时录影的00后。当灯光暗下,熟悉的前奏响起,不同代际的声浪却能瞬间汇成一片沸腾的海洋——我们心甘情愿为“老歌手”掏空钱包,背后远不止“情怀”二字那么简单。

青春记忆的集体召唤

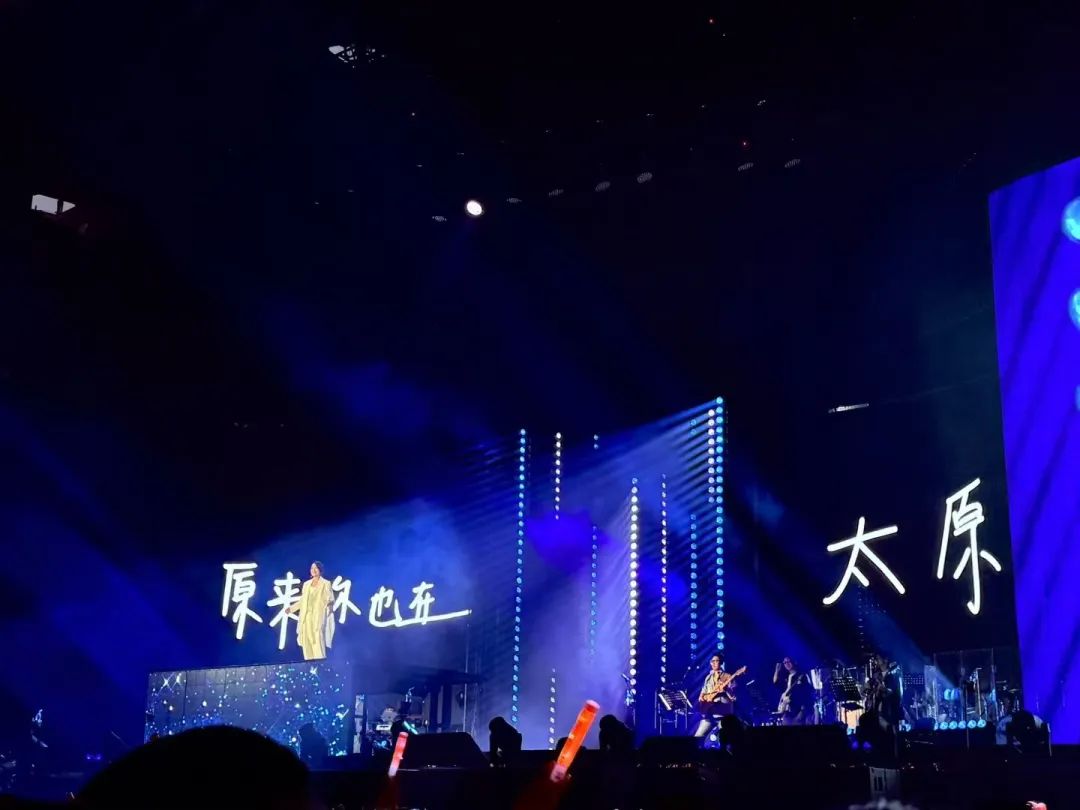

这不是简单的怀旧,而是一场对自我生命坐标的集体确认——当万人合唱同一首歌,我们确认了那些珍贵岁月真实存在过,也确认了彼此是共享过同一片精神星空的人。周杰伦演唱会门票数秒售罄、刘若英、周传雄、刀郎等演唱会座无虚席,正是这种力量最直白的注脚。

朋友圈里的社交货币

“老歌手”演唱会早已超越艺术消费,成为当代社交硬通货。抢到票的瞬间,朋友圈文案便已打好腹稿;现场定位打卡,配图精修九宫格,是品味与情怀的双重认证。

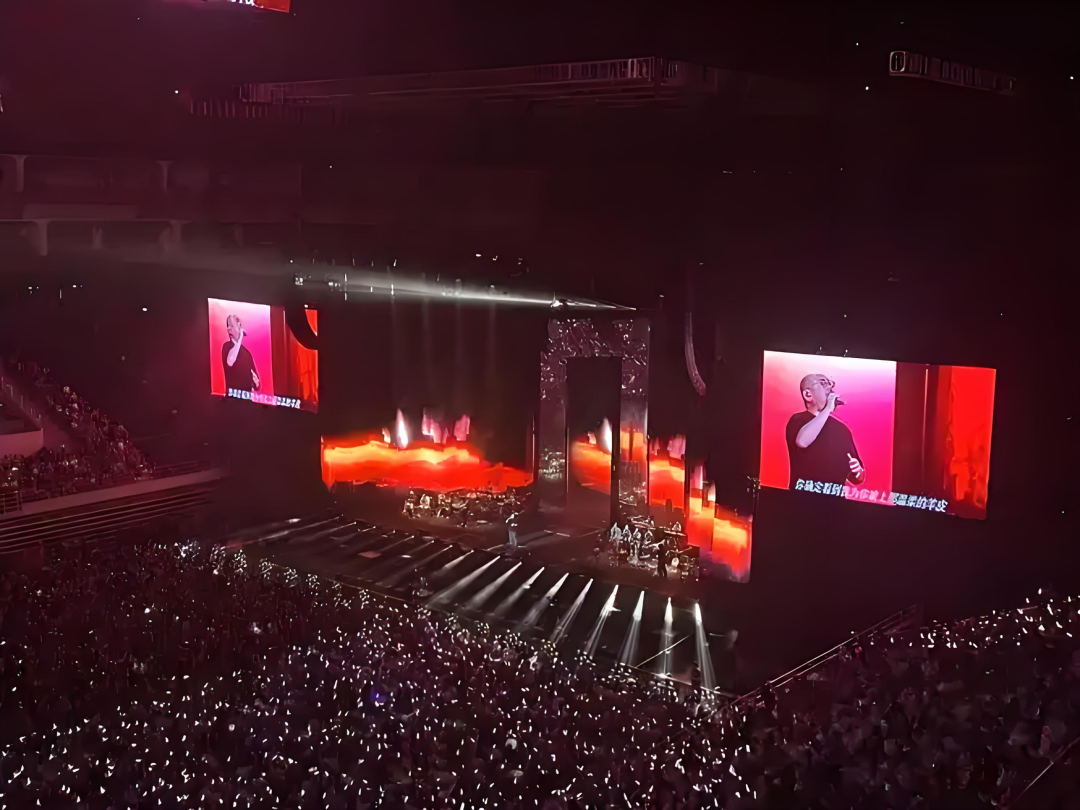

从大学同窗到职场伙伴,演唱会成为最强的情感纽带——约着一起抢票、一起嘶吼合唱、一起感慨青春,完成一场大型线下“共情”仪式。当刘德华线上演唱会吸引破纪录的3.5亿人次围观,当朋友圈被演唱会视频刷屏,我们消费的不只是音乐,更是可以“晒”出来的集体记忆与社交资本。

实力派艺人的舞台信仰

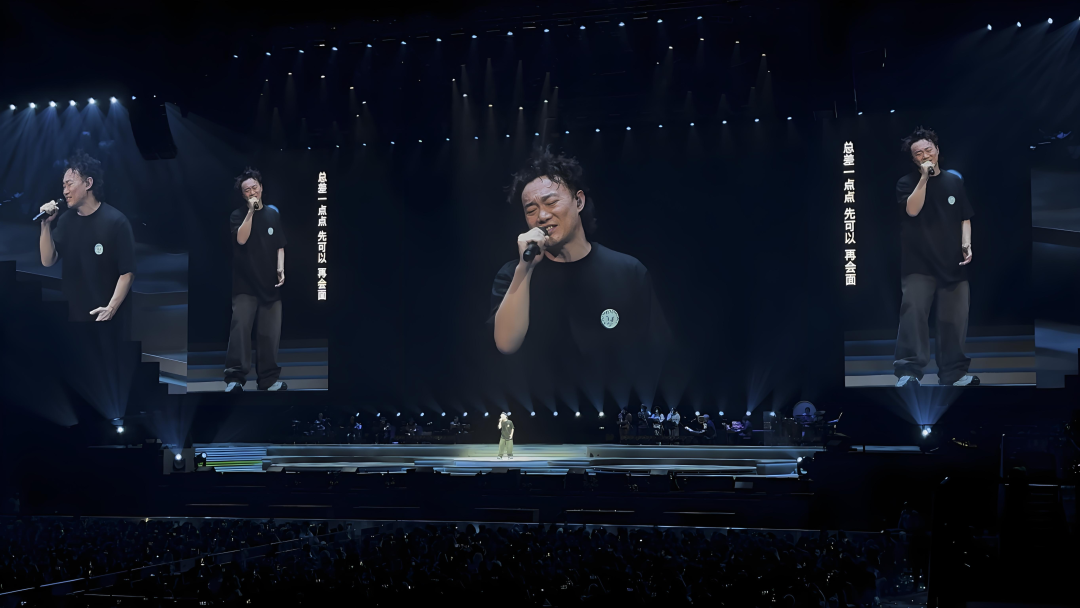

在假唱、垫音盛行的当下,“老歌手”们用数十年如一日的功力,撑起了现场音乐的尊严天花板。张学友年过六十仍能完成百场高强度世界巡演,行走的CD林俊杰现场稳如录音室;

陈奕迅用极具戏剧张力的演唱将每首歌变成微型音乐剧...他们用教科书般的表现证明:真正的现场艺术,是汗水与敬畏浇灌出的真实魅力,而非流量泡沫堆砌的虚假繁荣。

看一次少一次的稀缺焦虑

费玉清正式封麦,歌声已成绝响;每一次张学友、陈奕迅宣布巡演,歌迷都在猜测是否为“最终回”。时间对艺术家格外残酷,“老歌手”的舞台身影已成“限量版珍藏”。

这种“一期一会”的稀缺性,无形中为演出叠加了无法复制的价值滤镜——我们奔赴现场,不仅是享受当下,更是为了在未来某天回忆时不至于叹息:“当时我为什么没去?”

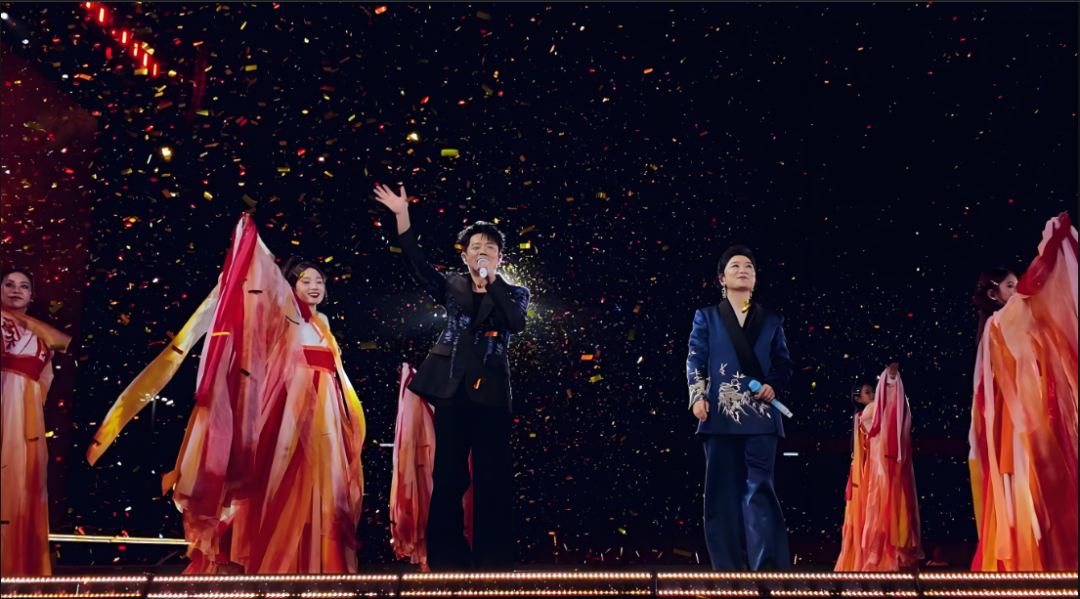

对抗时间洪流的集体仪式

当灯光亮起,万人合唱一首老歌,那声音汇聚成一股磅礴力量。这一刻,舞台上的歌者与台下的我们,共同完成了一场对无情时间的温柔抵抗。音符里封存的是我们不愿遗忘的纯真与热望,而演唱会场馆则成为现代都市里的怀旧圣殿。

在这个信息爆炸却情感速朽的时代,“老歌手”的演唱会像一座座记忆灯塔,照亮我们内心深处那条通往青春的海岸线。我们买单的,何止是一张门票?那是在时间洪流中奋力刻下的锚点,是与同代人确认存在的密码,更是对生命中最纯粹热爱的无悔致敬——当熟悉的旋律响起,青春从未退场,情怀永远有光。

下一次,当那曾陪伴你青春的声音再度响起,你会出现在现场吗?