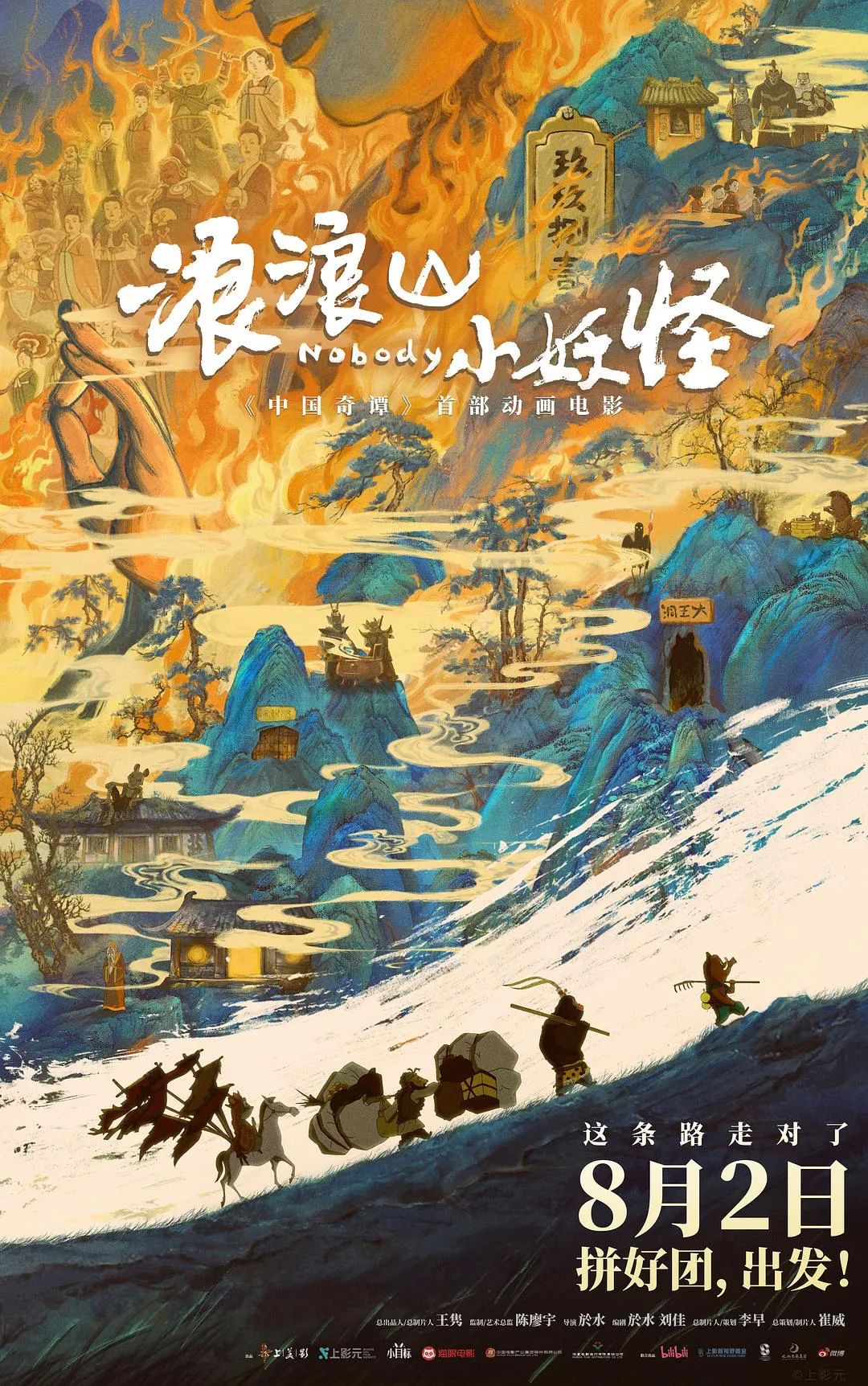

2025年暑期档,一部看似“非主流”的动画电影《浪浪山小妖怪》横空出世,以黑马姿态刷新观众对国漫的认知。这部脱胎自现象级短片《中国奇谭之小妖怪的夏天》的长片,用118分钟讲述了四只草根小妖假扮唐僧师徒西行取经的荒诞冒险,却在笑泪交织中完成了对经典神话的解构与重构,成为当代年轻人的精神寓言。

01 从短片到长片 平行时空里的叙事突围

作为《中国奇谭》首部动画电影,《浪浪山小妖怪》并非简单的“加长版”,而是在同一世界观下开辟了全新的平行时空叙事。小猪妖从短片中被命运裹挟的 “打工人”,摇身一变成为主动发起 “取经革命” 的团队领袖,与蛤蟆精、黄鼠狼精、猩猩怪组成 “草台班子”,以 “长生不老” 为名踏上西行之路。

这种设定的颠覆性在于:当传统神话中的小妖从英雄史诗的背景板变为摄影机对准的主角,那些曾被忽略的悲欢、挣扎与微光,突然照见了现实中每个无名者的影子。

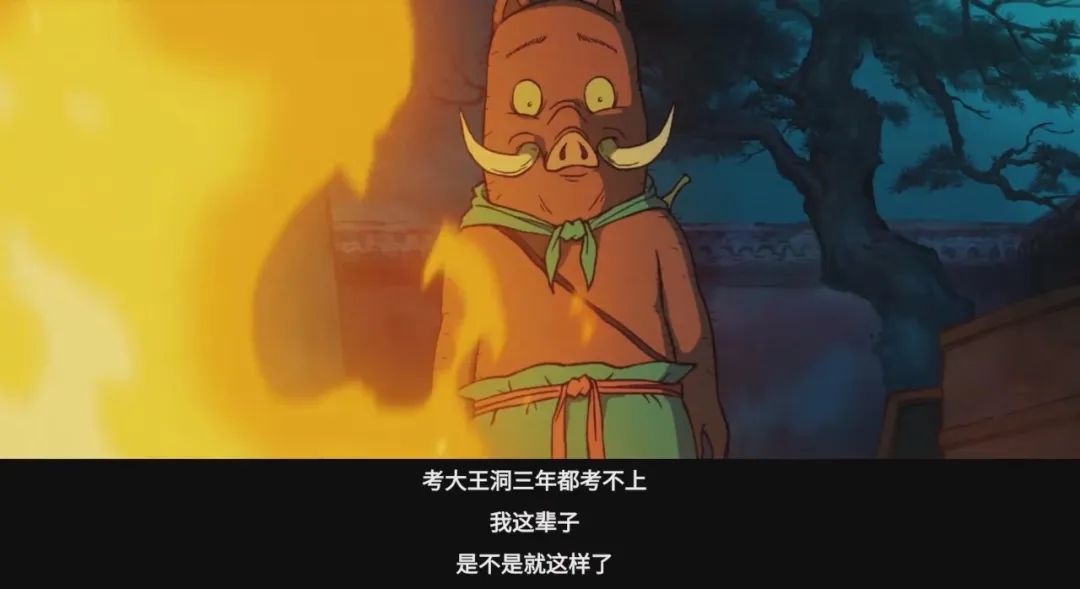

影片延续了短片的“打工人”底色,却将职场困境升级为系统性压迫——小猪妖三年考不上大王洞“编制”,劳动成果被随意否定,好友乌鸦精因窥见机密被清理。这种“社畜式”的生存焦虑,通过“身份错位”的喜剧外壳得以消解:社恐猩猩怪被迫扮演齐天大圣,话痨黄鼠狼精强装寡言沙僧,蛤蟆精在体制内外反复横跳,小猪妖则从“工具人”蜕变为团队灵魂。

02 水墨入镜 中国动画学派的现代转化

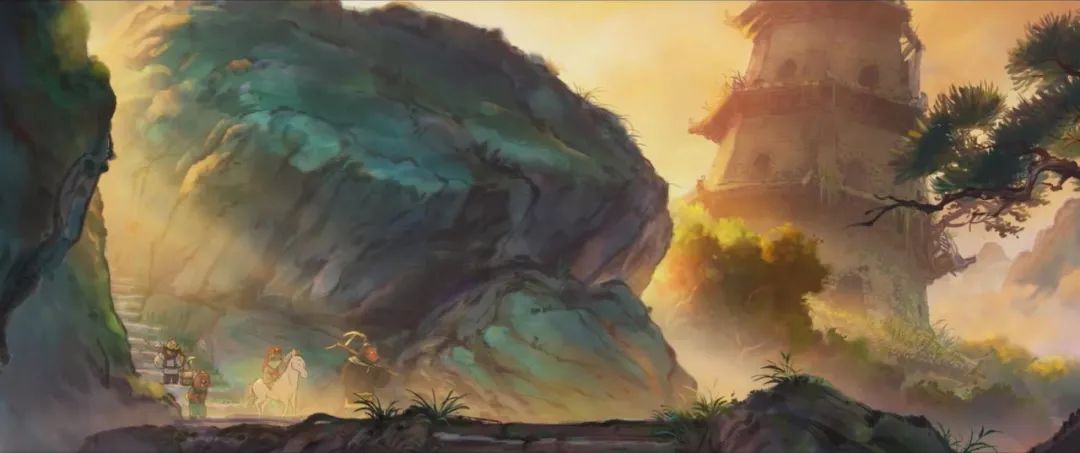

在三维动画盛行的时代,《浪浪山小妖怪》坚持二维手绘的美学道路,堪称一次勇敢的“逆潮流”实验。制作团队耗时四年,集结600人打磨1800余组分镜、2000余张手绘场景,将水墨写意的意境与工笔细腻的细节完美融合。

镜头中,群山万壑以多层墨色叠染,角色毛发以国画笔触勾勒,光影流动如湿墨晕染宣纸,连打斗场面都融入传统武术的 “气韵” 美学——小妖们挥棒时,背景云气会随动作流动;受重击时,水墨飞白效果自然表现力量感。

配乐方面,民族乐器的运用堪称点睛之笔:激昂的唢呐吹响西行号角,空灵的古琴勾勒山水意境,片尾主题曲《重如尘埃》更以新生代歌手黄子弘凡的深情演绎,传递出“无名者亦有重量” 的精神内核。这种 “笔墨入镜” 的美学探索,不仅延续了上海美术电影制片厂《大闹天宫》《金猴降妖》的传统,更通过现代电影语言完成了东方美学的当代表达。

03 配角革命 在经典叙事中重构英雄主义

影片最具突破性的,是对《西游记》叙事权力的再分配。监制陈廖宇称之为“《西游记》补写”——在孙悟空、唐僧的宏大叙事留白处,注入当代普通人的灵魂。

四只小妖的西行之路,本质是一场 “冒名者的身份实验”:他们既非天命所归的取经人,也非法力高强的大妖怪,却在假扮英雄的过程中,意外完成了自我救赎。猩猩怪在悬崖边喊出 “我是齐天大圣” 的瞬间,既是对社恐身份的突破,也是对世俗定义的英雄主义的解构。

这种“配角视角” 的叙事策略,让观众在荒诞喜剧中触摸到深刻的现实隐喻。黄眉大王的质问 “你以为取经是谁都能去的?”,直指社会资源分配的不公;小雷音寺的 “高仿大厂” 与小妖们的 “低仿创业” 对抗,则影射了当代职场的阶层固化。

但影片并未陷入悲情叙事,而是以 “修行归零” 的结局给出温暖答案:取经的意义不在终点,而在出发时的勇气——即便最终被打回原形,村民们供奉的模糊塑像,已是对平凡英雄的最高致敬。

04 合家欢的深层密码 不同年龄层的景深叙事

作为一部定位“现实寓言,人间童话” 的动画,《浪浪山小妖怪》成功实现了全年龄段的情感共鸣。儿童看到小妖们的冒险与成长,成年人则在“职场PUA”“编制焦虑”等情节中找到共鸣,老年观众更能体会“父母在,不远游”的亲情羁绊。例如,小猪妖回乡探亲时,父亲醉酒传授“成功秘笈”的荒诞场景,与母亲反复叮嘱 “多喝水”的细节,共同编织出中国式家庭的复杂情感网。

这种“多层次互文” 的叙事智慧,让影片成为一面多棱镜。年轻观众为猩猩怪的 “社恐逆袭” 热血沸腾,中年人在蛤蟆精的摇摆中看到自己的影子,而家长们则通过小妖们的友情,反思如何引导孩子面对挫折。正如影评人黄昱宁所言:“同一片山,同一片水,不同的年龄看到不同的景深。”

05 西行路漫漫 凡人亦生辉

当片尾彩蛋中四个小妖以Q版形象跳起魔性舞蹈时,银幕内外的笑声与掌声交织成最动人的注脚——《浪浪山小妖怪》用一场“非主流”的取经之旅,告诉我们:英雄未必是天生的强者,而是敢于突破宿命的凡人。正如影片英文名《Nobody》所揭示的,每个无名者都能在自己的人生路上,活成自己的盖世英雄。

这个夏天,不妨走进影院,与浪浪山的小妖们共赴一场关于勇气、成长与自我认同的西行盛宴。毕竟,翻越浪浪山的意义,不在于抵达何处,而在于你是否有勇气迈出第一步。